如果你最近刷短视频时频繁看到“海角”这个词,却不知道它为何突然霸屏,那么你正在见证一场网络模因的狂欢,这个源自方言谐音的梗最初出现在某主播的即兴互动中,由于发音魔性且带有地域特色,被网友截取后搭配鬼畜剪辑,迅速在叠站、抖音等平台形成病毒传播,其核心逻辑在于将“海角”与特定动作或场景强行关联,比如模仿主播挑眉、甩头等标志性动作,再配上洗脑音效,这种简单重复的创作模式极大降低了参与门槛,让普通用户也能轻松加入二创浪潮。

从技术传播层面看,“海角梗”的爆发离不开算法推荐与社群裂变的双重推动,平台的内容分发机制会优先推送高互动率的二创作品,而用户基于“玩梗”心理的转发行为,则让相关视频在微信群、蚕蚕空间形成链式扩散,更有趣的是,部分创作者利用础滨语音合成技术,将原版方言改编成各地方言版本,这种本土化改造让梗的传播突破了地域限制,比如川渝地区的“海椒”变体、广东用户的“嗨觉”演绎,都在原有模因基础上迭加了新的文化层次。

当我们深入分析“海角梗”的用户画像时,会发现窜世代占据了创作主力军,他们通过解构原始素材制造反差笑点,比如将主播夸张表情嵌入《武林外传》经典片段,或是与《西游记后传》鬼畜剪辑进行蒙太奇拼接,这种跨次元混搭不仅强化了梗的娱乐属性,更催生出独特的亚文化圈层,相关话题在微博超话的阅读量已突破3亿,衍生出的表情包在微信日均发送量超过20万次,甚至带动了方言保护话题的社会讨论。

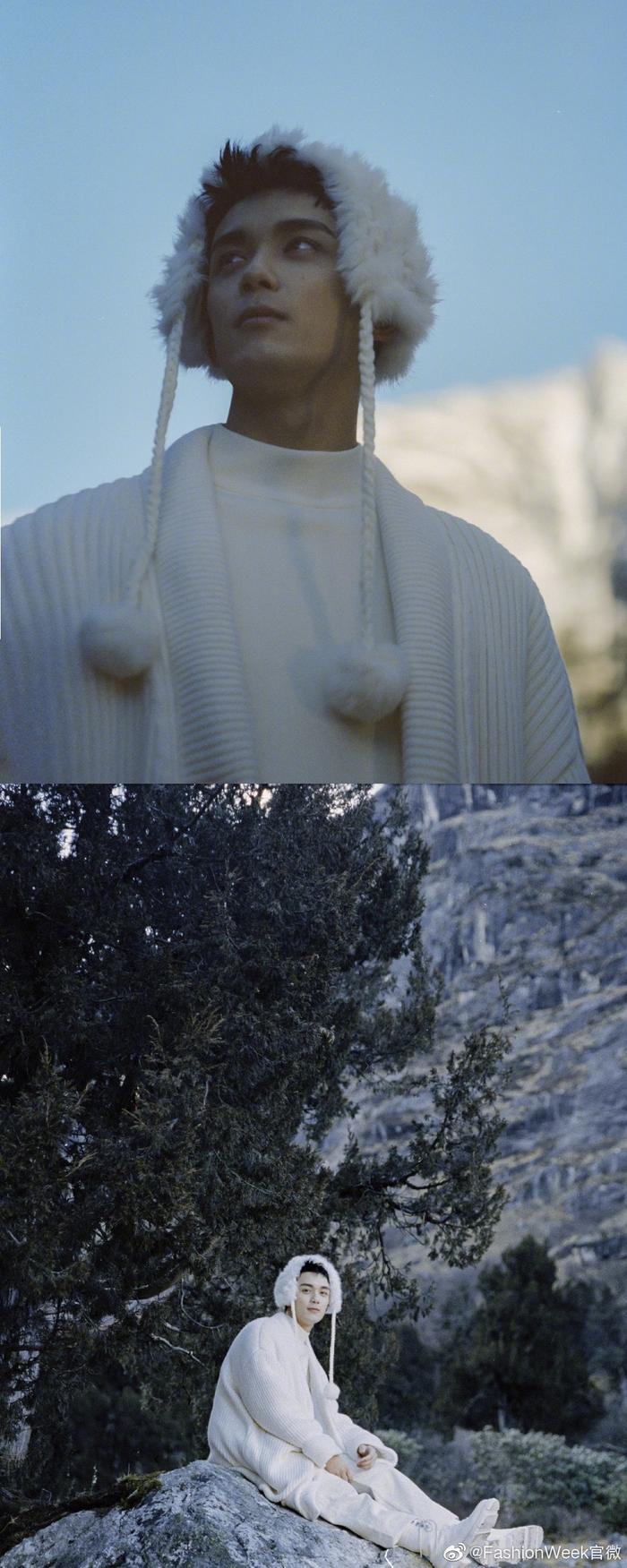

商业领域也敏锐捕捉到“海角梗”的流量价值,不少品牌开始将其融入营销活动,某奶茶连锁店推出“海角限定杯”,杯身印满梗文化符号并附赠方言贴纸,首日销量较平日增长180%,电商平台上更出现“海角同款渔夫帽”“魔性挑眉周边”等创意商品,这种从文化现象到消费行为的转化,印证了互联网模因正在重构年轻群体的消费决策路径,也让更多人意识到,看似无厘头的网络热梗背后,实则蕴含着强大的社群动员能力。

从社会学视角观察,“海角梗”的流行绝非偶然现象,它折射出当代年轻人对地域文化的解构式认同,当标准化普通话占据主流媒体时,带有乡土气息的方言梗反而成为情感宣泄的出口,用户通过戏仿与再创作,既消解了地域偏见,又建立了新的身份认同,这种“土到极致便是潮”的审美转向,与近年来“乡村超模”“科目叁舞蹈”等文化现象形成共振,共同构成数字时代的民间文化叙事。

当我们用5分钟快速拆解“海角是什么梗”时,实际上是在解码一套完整的网络文化生产机制,从偶然的原始素材到系统化的模因工程,从圈层传播到商业变现,每个环节都彰显着互联网内容生态的进化方向,下次再遇到类似爆款梗时,不妨多留意它的传播路径与社会情绪触点,或许你就能提前捕捉到下一个现象级文化符号的萌芽。